II. Ф. Ф. Страница 1

1 - 2 - 3

|

То, в чем публика тебя упрекает, и развивай, это и есть ты.

Жан Кокто. |

15 мая 1886 года, в день открытия выставки в квартире «Мэзон доре», и особенно в комнате, отведенной «дивизионистам», собралась толпа зрителей.

Люди теснились перед картиной «Гранд-Жатт»; обезьяна, изображенная на ней, вызывала не меньше комментариев, чем когда-то кот на полотне «Олимпия». (Cм «Жизнь Мане», ч III, гл 1) «Картина очень смешная» — таково было мнение Марселя Фукье, критика из журнала «XIX век». Английский писатель Джордж Мур и несколько молодых людей в перчатках из шевро пренебрежительным тоном переговаривались друг с другом: «Эта нога не держит!» — «Такого в природе не бывает!» — «Рисовать надо мазками!» — «Сколько голов?» — «Семь с половиной!» — «Если бы у меня был мелок, я бы поместил вон ту в банку, это же прямо зародыш: какой-то! ». (Сообщено Джорджем Муром)

Пробираясь сквозь толпу, Альфред Стевенс, в прошлом близкий друг Мане, знаменитый живописец, который воспел парижанку, будуары и побрякушки и на этом разбогател, обеспокоенный, однако, тем, что импрессионизм завоевывал признание у публики, подводил группы посетителей к картинам Сёра, «чтобы показать им, как низко пал его друг Дега, дав приют подобной мерзости». Стевенс постоянно курсировал между выставкой и кафе Тортони, находившимся в нескольких шагах от «Мэзон доре» на Итальянском бульваре; он собирал там своих знакомых и вел их к импрессионистам. У кассы он щедро бросал монеты, не дожидаясь, когда ему вернут сдачу — столь велико было его «нетерпение провести туда очередную партию зрителей». (Cиньяк)

|

За обедом

(Портрет отца художника)

Год: Около 1884.

Материал: Карандаш Конте,

подкрашенный гуашью.

Размер картины: 31,7 x 21,7.

Музей: Нью-Йорк.

Частное собрание.

|

Публика пожимала плечами, отпускала шуточки. Все эти произведения, кем бы они ни были подписаны: Писсарро, Сёра или Синьяком, — похожи друг на друга. В них теряешься. Невозможно разобраться, какая из картин кому принадлежит. Что касается персонажей «Гранд-Жатт», то они совершенно безжизненны, кроме, быть может, как намекают остряки, дамы, прогуливающейся с обезьяной, «с ее видом сварливой женщины, от которой не отвертишься!». «Гм... И это называется живописью? Что означают эти окаменевшие люди, эти деревянные куклы, эта выставка игрушек из Нюрнберга?» Критики произносили вслух то, о чем они напишут завтра в своих газетах: «халтурные манекены», «кортеж фараонов», «материалистический Пюви де Шаванн» (Цитаты взяты последовательно из «Ви модерн» (Эннекен, 19 июня 1886 г.), «Франс либр» (Омель, 28 мая 1886 г.) и «Ревю де демен» (Фэвр, май-июнь 1886 г.))... Ну и презабавная же эта школа «маленькой точки» — «пуантилизма» и «конфеттизма», как ее уже окрестили на Бульваре. Сам Октав Мирбо, несмотря на настояние Писсарро, излагавшего ему свои доводы со страстностью причастного ко всему этому человека, не решился, как бы он ни был расположен к восприятию дерзких открытий, похвалить «огромный и отвратительный» «Гранд-Жатт», эту «египетскую фантазию». (Октав Мирбо («Франс», 20 мая 1886 г.))

Другой посетитель, человек с красноватым лицом, длинными густыми усами и выпученными глазами китайской рыбки, почти вплотную наклонялся к полотнам. Этому посетителю, молодому бельгийскому поэту Эмилю Верхарну, иератический характер персонажей Сёра также не пришелся по вкусу. Но ничуть не меньше его раздражало часто повторяемое слово «шарлатан»... Шарлатаном называли Мане, то же самое говорили и об импрессионистах. Это слово родилось в умах ограниченных людей, способных судить обо всем лишь в соответствии с общепринятыми условностями. Нет, он не сомневался «в подлинной искренности и глубокой новизне, которые явно присутствуют там», в этих творениях искусства, безусловно «неожиданного». Темпераментный лирик, обладающий порывистым вдохновением, Верхарн, закончив учебу на факультете права в университете Лувена, работал стажером у известного брюссельского адвоката Эдмона Пикара. В этой среде люди не были равнодушны к художественным новинкам. Уже два года Октав Маус, адвокат апелляционного суда Брюсселя, близкий друг Пикара, являлся секретарем и вдохновителем авангардистской «Группы двадцати». На следующий день Верхарн, чье любопытство было разожжено, вернулся на улицу Лаффит и признал себя побежденным. «Никаких задержек, равномерная атмосфера; плавный переход от одного плана к другому и прежде всего удивительная неосязаемость воздуха». Отныне у поэта одна забота — как можно быстрее сообщить о сделанном им открытии своему лучшему другу в Брюсселе, художнику Тео ван Риссельбергу. Но Риссельберг отнюдь не согласится с мнением Верхарна. В приступе негодования он даже сломает свою трость перед картиной «Гранд-Жатт».

«Гранд-Жатт» и дивизионизм поистине были способны распалять умы людей, хотя после того, как суматоха, вызванная вернисажем, улеглась, выставка на улице Лаффит привлекала к себе лишь небольшое число зрителей. Однако в мастерских, а также среди критиков росло возбуждение. Мысли у всех были заняты только одним — маленькой точкой. Молодые художники задавались вопросом: не станет ли пуантилизм модным течением — бывали ведь и не такие повороты судьбы! — и нельзя ли, во всяком случае, извлечь из него что-то полезное для себя? Наводили справки о методе у Синьяка, иногда у Писсарро Сёра же вдруг окончательно умолк, стоило одному критику легкомысленно назвать его учеником Писсарро. Он погрузился в молчание, в котором угадывалась затаенная обида.

Писсарро, Синьяк, Ангран, Дюбуа-Пилье, по мере того как они ближе узнавали своего друга, с удивлением стали замечать, что за внешней бесстрастностью, не допускавшей непосредственного проявления чувств, скрывался весьма ревнивый и ранимый человек. Любого пустяка было достаточно, чтобы нанести ему обиду или возбудить его недоверие. Если непонимание критиков, подчеркнутое безразличие Дега его ранили, то молодые художники, с которыми экспансивный Синьяк охотно и слишком часто общался, вызывали у него подозрительное отношение. Ему вовсе не хотелось, чтобы его метод получил распространение, однако это уже происходило, помимо его воли. «Умнейшие головы» из мастерских — Кормон, Луи Анкетен, Эмиль Бернар — являлись на улицу Лаффит для изучения работ Сёра. Ван Гог, недавно приехавший в Париж, также посетил «Мэзон доре». Вскоре все начнут рисовать в манере Сёра, подобно одному из участников выставки, другу Гогена — Шуффенекеру. Но Сёра нечего беспокоиться! И те, и другие усвоят из его метода прежде всего чисто внешний прием — точку. Они будут в гораздо большей степени «пуантилировать», чем реально заниматься разделением цветов.

|

Молодая женщина у мольберта

Год: Около 1884.

Материал: Карандаш Конте.

Размер картины: 30,7 x 24.

Музей: Кембридж.

Художественный музей Фогга.

|

И да возрадуется Сёра! Он только что познакомился с человеком, который сразу же очень глубоко понял значение его искусства, оценил, насколько оно важно для эволюции живописи, и которому суждено было поэтому сыграть в его жизни важнейшую роль.

Во многих отношениях этот человек озадачивает, его странность сперва тревожит, как только он подходит — высокий, с худым угловатым лицом, которое украшает чудная козлиная бородка, с пронзительными глазами неопределенного серо-голубого цвета, как бы усеянными золотистыми блестками; это впечатление еще более усиливается, когда слышишь его звонкий, но мягкий голос, неторопливый и монотонный, произносящий с мгновенной запинкой фразы безупречного, если не изысканного синтаксиса, сопровождаемые редкими жестами, размеренными и сдержанными, с полуулыбкой на лице, о которой нельзя сказать, доброжелательна она или насмешлива. Родился он в Италии, его отец был брессанцем (родом из Бельвевра в департаменте Сона и Луара), а мать — швейцаркой; ему двадцать пять лет, то есть он на полтора года моложе Сёра, и зовут его Феликс Фенеон.

«Таинственный», «загадочный», «мефистофелический», «демонический» — такими эпитетами чаще всего наделяли этого человека. Что-то в нем вызывало беспокойство. Но, по сути, своеобразие его личности беспокоило гораздо меньше, нежели все то, что проглядывало за его манерами, нарочитость которых он, впрочем, сознательно подчеркивал, прибегая к нюансам. Нюансы, запинки в речи — благодаря им он скрывал и одновременно обнаруживал свое удивительное владение языком. Нюанс — неприметный довесок, прибавляемый им к церемонной любезности и позволяющий намекнуть, какими пустяками считает он все эти вежливые формулы, с каким безразличием относится к ответам, которые получит от собеседника. Нюанс — это и преувеличенно парадоксальный оборот речи или крайне равнодушный тон, смягчающий высказанную без прикрас правду или резкость ниспровергающего мнения. Наконец нюанс — это двусмысленная ирония, сквозящая в каждом его суждении, и явное пристрастие Фенеона к вышедшим из употребления словам, которое, несомненно, было лишь наиболее очевидным ее проявлением, хотя этим грешили и многие его друзья, писатели или поэты декадентского толка. Отдавая дань искусственности языка, заставлявшей его использовать вычурные термины, забытые слова или неологизмы, он получал удовольствие, когда говорил о «мимозной» чувствительности, о «вялости» женского торса, «потрескивающих» брызгах света, о «сосцевидных» пейзажах парижской окраины, о страстных, быстро «закисающих» экзальтациях... (Примеры взяты из «Карманного словаря к текстам символистов и декадентов», изданного Жаком Пловером (Поль Адам) в октябре 1888 года у книгопродавца Ванье)

Но не беспокоил ли Феликс Фенеон прежде всего тем, что обнаруживал такой острый ум, на удивление ясный и ясновидящий, что это приводило людей в замешательство? Уверенность, с какой он излагал мысли, поражавшие своей оригинальностью, сбивала с толку его слушателей, порождала в них смутное и тревожное чувство неполноценности. Какое бы сильное возмущение ни вызывали у них те или иные его суждения, в его присутствии они не могли избавиться от впечатления, что обладают сомнительным вкусом и что весь ход их мысли неубедителен. Оно усугублялось той сдержанной небрежностью, с какой Феликс Фенеон возражал на их доводы или снисходил до того, что демонстрировал им справедливость одного из своих утверждений, выказывая при этом неопровержимую диалектику, однако в присущей ему лаконичной манере, ни на чем не настаивая, будто сожалея, что не может позволить другому продолжать оставаться при своем заблуждении, одновременно признавая, что это-то как раз и не имеет особого значения.

Благо бы Фенеон был подвержен обычным человеческим страстям или снедаем честолюбивыми помыслами. Однако, наделенный недюжинным умом, он не опускался до этого. Благодаря своей культуре, проникновенности анализа, обостренному восприятию литературных и художественных произведений, чуждому всяких условностей, почти безошибочной прозорливости он мог бы стать одним из первых критиков своего времени — будущее покажет, что он был единственным, — но карьера нисколько его не волновала. Вхожий в интеллектуальные круги, он без особого труда блистал бы там. Два года назад Фенеон основал «Ревю эндепандант», участвовал в издании журнала «Вог», который возник недавно, в апреле; но, чураясь внешних примет славы, он норовил уйти в тень, остаться незамеченным. В то время как все стремились, толкая друг друга, на авансцену, он, уединясь, кропотливо правил корректуры своих друзей поэтов. С периодическими изданиями Фенеон сотрудничал лишь от случая к случаю, с большой неохотой подписывал свои редкие статьи и вскоре стал ограничиваться одними инициалами (Ф. или Ф. Ф.), либо использовать незамысловатые псевдонимы (Тереза, Дениза), либо вообще обходиться без всякой подписи, отдавая предпочтение анонимности, безвестности. Им руководило одно желание — быть подальше от суеты.

|

Обезьяна (этюд для «Гранд-Жатт»)

Год: 1884—1885.

Материал: Карандаш Конте.

Размер картины: 13 x 23,5.

Музей: США. Частное собрание.

|

Как только Фенеон вошел в залы на улице Лаффит, он в отличие от «бычьей растерянности публики», как он называл ее реакцию, мгновенно оценил историческое значение утверждавшегося художественного направления. Сам факт его существования не вызвал у него удивления. Два года назад в бараках Тюильри его восхитила картина Сёра «Купание», и после этого он ждал ее «логического продолжения». Фенеон обратился к дивизионистам и сказал, избегая хвалебных эпитетов, что именно о таком искусстве он мечтал и что Сёра с его картиной «Гранд-Жатт» предлагает «полную и систематическую парадигму новой живописи». Будущие поколения — и Фенеон говорил об этом в своей обычной спокойной манере — запомнят 1886 год, ибо период, когда главенствовал Мане, а затем импрессионисты, подошел к концу; начинается другой период — период «неоимпрессионизма»: на этом термине Фенеон настаивает, отвергая чересчур сложный «хромолуминаризм», предложенный Сёра и, конечно асе, не указывающий в достаточной степени на связь нового направления со «старым импрессионизмом», на переход от произвольного разложения красок к «сознательному и научному» разделению цвета.

Феликс Фенеон безоговорочно принял неоимпрессионизм, поэтому вряд ли можно сомневаться в том, что живопись Сёра затронула нечто сокровенное в его душе. Эта живопись удовлетворяла его настолько, насколько может приносить человеку удовлетворение все то, что по сути своей ему близко. И это кажется тем более справедливым, что Фенеон изменил своей сдержанности и начал писать пространные работы о неоимпрессионизме, превознося его достоинства. Начиная с середины июня он опубликовал в журнале «Вог» подробный отчет о выставке, где определил место неоимпрессионизма в современном искусстве и дал ему характеристику, показывая, как безукоризненно точна техника дивизионизма.

«Если в «Гранд-Жатт» господина Сёра, — пояснял он, — рассмотреть, например, квадратный дециметр одного тона, то окажется, что в каждом сантиметре поверхности целый водоворот мелких пятнышек — элементов, составляющих этот тон. Рассмотрим лужайку в тени: большинство мазков передают локальную окраску травы; разбросанные изредка оранжевые мазки дают представление об ослабленном солнечном свете. Пурпурные мазки вводят дополнительный цвет к зеленому. Синие мазки, вызванные соседством с освещенной солнцем травой, увеличиваются в числе ближе к границе света и тени, и их становится меньше, когда они переходят границу. Цвет освещенного солнцем участка создается только двумя элементами: зеленым и солнечно-оранжевым, — всякий другой цвет исчезает под буйной атакой солнца. В черном цвете отсутствует свет, и поэтому черная собака окрашивается темно-пурпуровым цветом, контрастным к зелени. Но к этой доминанте присоединяются темно-синие мазки, вызванные соседними участками. Обезьяна на поводке окрашена ее собственным желтым цветом, но с добавлением пурпурных и синих мазков. В описании все это звучит грубо, но на картине распределение цветных точек сложное и тонкое». («Ар модерн», 19 сентября 1886 г.)

1 - 2 - 3

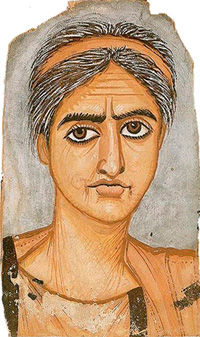

Фаюмский портрет |  3. Эдмон-Франсуа Аман-Жан. |  Запряженная лошадь (Жорж Сера 1883 г.) |